「成長したいですか?」

そうきかれたら、あなたはなんと答えるでしょうか?「もちろん!」があなたの答えなら、「コンフォートゾーン」について知っておくといいかもしれません。

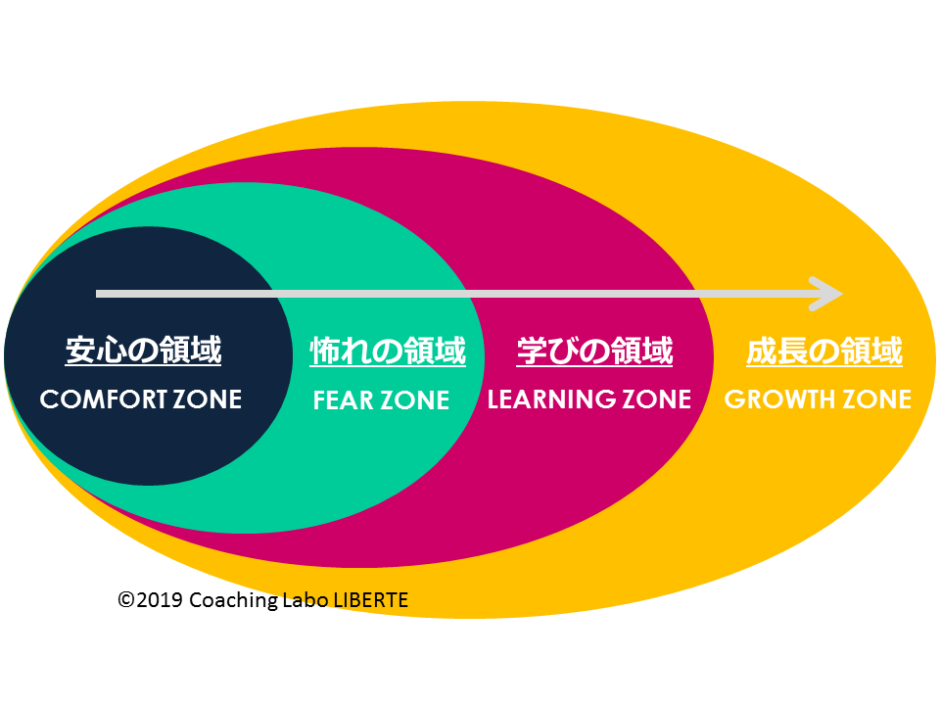

この記事ではイギリス人の知人がシェアしてくれた「成長の4段階」のモデルを紹介します(2019年当時、日本語版が無かったので、自分で翻訳しました)。

「自分に変化を起こしたい」「もっと成長したい」と感じている方は、ぜひ読んでみてください。

日本では、3つの円(コンフォートゾーン、ストレッチゾーン、パニックゾーン)で表されるモデルがよく知られていますが、この記事では、少し異なる視点から4つのステップに分けたモデルを紹介します。

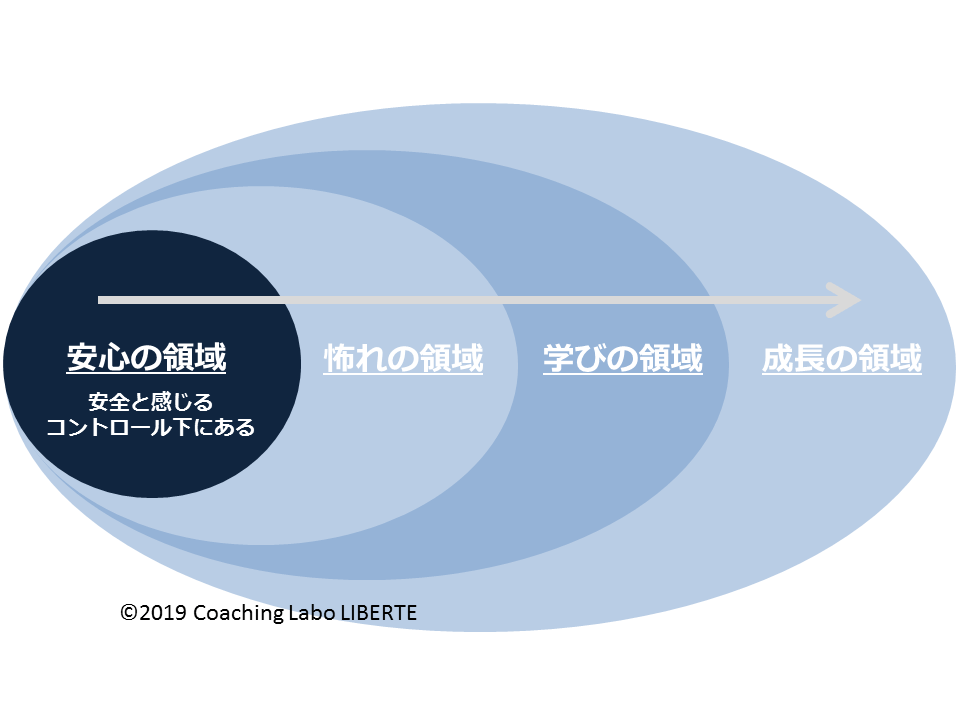

安心の領域(コンフォートゾーン)とは?

コーチングや心理学でよく使われる「コンフォートゾーン(安心の領域)」とは、私たちが「自分のコントロール下にある」と感じられる空間を指しています。

昔々、私たちが野山に暮らしていた頃。住んでいる洞窟は安全な場所で、その外側、狩りにでる森や草原は敵がいる危ない場所でした。

「ここにいると安心」

そういう空間を、私たちは昔から知っていたように思います。

例えば、いつものお店や道、なじみの人々に決まったやり方。コンフォートゾーンは、私たちが生きるうえで大切な役割を果たしています。心理的な安全が保たれることで、心の健康を守り、無意識にルーティン化できるため、効率も高まるのです。

人は「変化を好まない」生き物だと言われていますが、それは変わらないこと=安心できることだから。たとえば「早起きできない」「転職に踏み切れない」といった悩みも、変わるより同じ場所にとどまる方が脳にとっては安全だと感じるためです。

その一方で、コンフォートゾーンは、人の成長を阻むことがあります。同じことを繰り返すだけのこの領域には、「変化」がありません。成長とは、変化していくことー安心な場所にとどまり続けているかぎり、私たちは成長することができないのです。

これから、コンフォートゾーンを越えた先に続く、成長のステップを一緒に見ていきましょう。

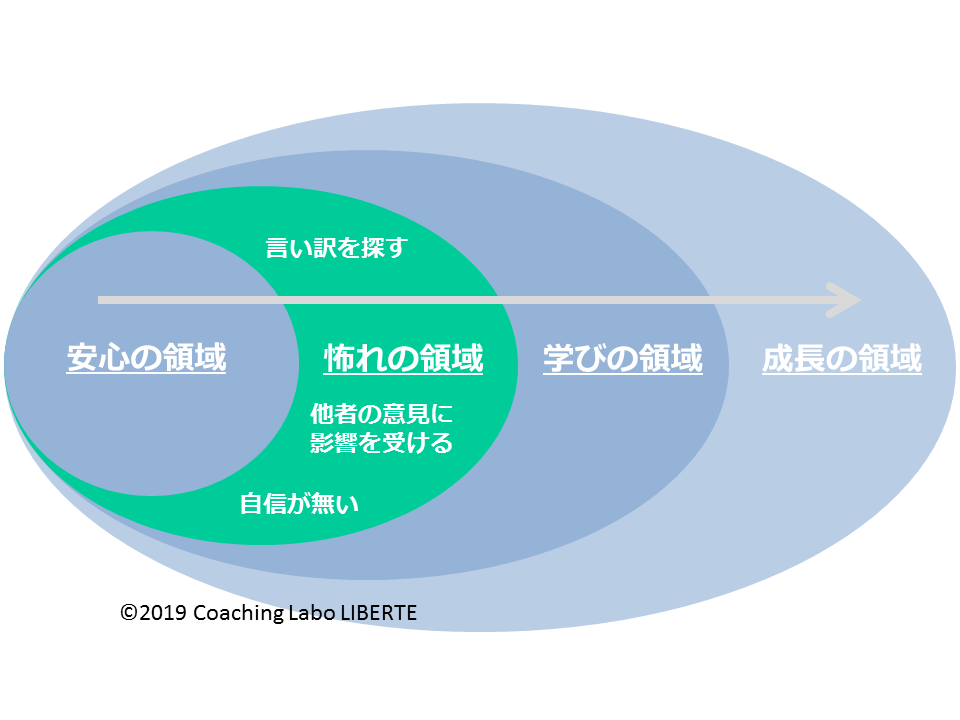

恐れの領域(フィアーゾーン)

コンフォートゾーンを抜けて最初に出会うのは、「フィアーゾーン(恐れの領域)」です。その名の通り、私たちが恐れや不安を感じる空間です。

生まれたときから、一度も洞窟を出たことがない人にとって、洞窟の外は、未知と恐怖に満ちた世界だったことでしょう。どこで水が手に入るのかもわからない。何日も食べ物にありつけないかもしれないという不安。

勇気を出して一歩踏み出してみても、聞いたことのない獣の咆哮に恐れおののいて、結局、洞窟へと駆け戻ったかもしれません。

社会人になったり、転職したり、起業したり。何か新しいことを始めるとき、私たちは不安になったり、自信を失ったりします。慣れ親しんだものから離れ、知らない世界に飛び込むのは、誰にとっても居心地が悪いものです。

このフィアーゾーンにいるとき、私たちはつい、コンフォートゾーンに戻るための言い訳を探してしまいます。

「どうせ無理だからやめておこう」「まだ早いからまた今度にしよう」

そんな頭の声が、ささやき始めるのです。

さらに、周囲の意見にも敏感になりがちです。「~したほうがいい」「~すべきではない」といった声に揺さぶられ、知らない世界へ進む勇気を失いかけることもあります。

大切なのは、このフィアーゾーンは一時的な場所だということ。怖れに向き合い、小さな一歩を積み重ねていけば、やがて次の領域へと自然にたどり着くはずです。

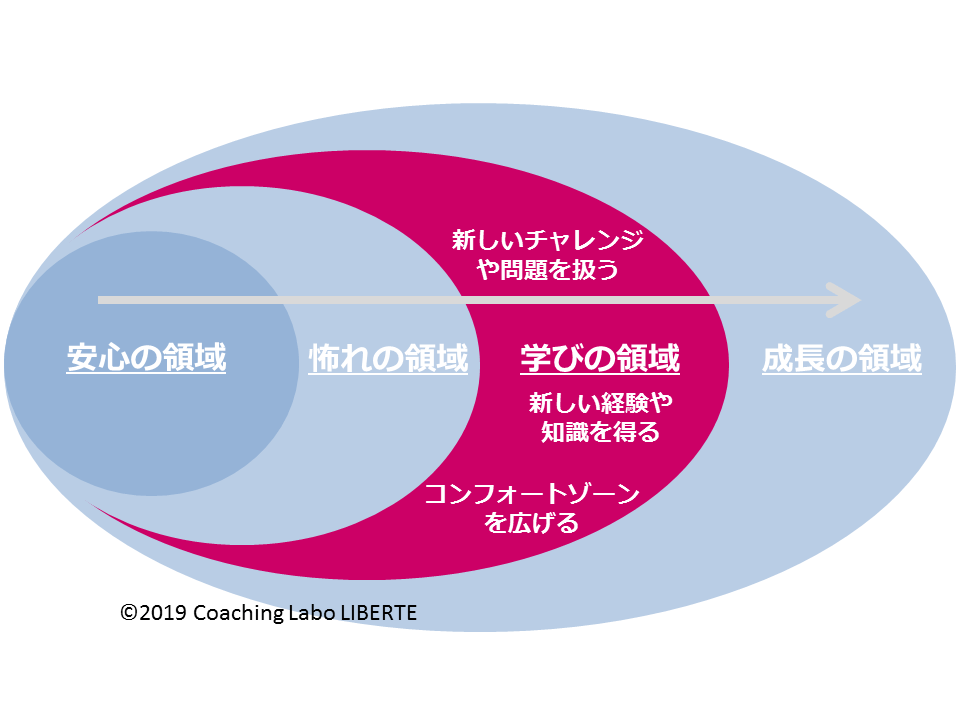

学びの領域(ラーニングゾーン)

フィアーゾーンの外側にある「ラーニングゾーン(学びの領域)」は、私たちが、新しい学びや経験を得られる空間です。

少しずつ洞窟の外に慣れ、世界を探求する余裕が生まれると、目の前に新しい風景が広がりはじめます。どこに水場があるのか。どこで果物が採れるのか。どうやって狩りをするのか。未知だったことが少しずつ、「知っていること」へと変わっていきます。

「どうしたら、より大きな獲物を仕留められるのか」など新たな課題は次々に現れても、それはもう、洞窟の中で怯えていた頃の悩みとはまったく違うものになっているでしょう。

ラーニングゾーンではとにかく、「やってみる」→「フィードバックを手に入れる」→「学びや気づきに変える」のプロセスが繰り返されることになります。新しい仕事のやり方でも、プライベートの新たな活動でも、自分なりのやり方を構築していくステージです。

分からなかったことに慣れていくうちに、それらはやがて、コンフォートゾーンに変わっていきます。輪の境界線が広がるように、安心できる領域が外へと大きくなっていくのです。

もちろん、ラーニングゾーンの中でも新たな課題は現れます。コンフォートゾーンが広がるたび、その外側にはまたフィアーゾーンが生まれるからです。それでも、「これまでも、わたしは境界線を越えてきた」という経験と確かな自信が、次の一歩を後押しする勇気になってくれることでしょう。

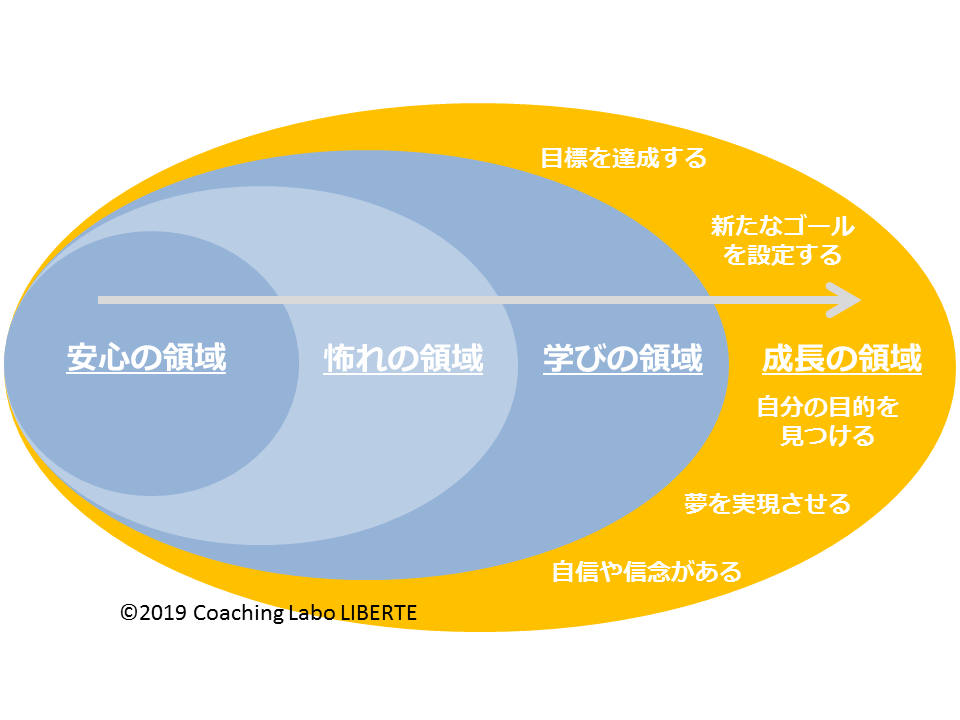

成長の領域(グロウスゾーン)

成長のプロセスの最終段階は、「グロウスゾーン(成長の領域)」です。挑戦と学びを繰り返すうちに、人は自然とこの領域へと足を踏み入れ、新たな夢や目標へと意識が向かうようになります。

大昔の人々がこんな思いを馳せていたかは分かりませんが、「俺もいつかマンモスを仕留める」「いつかこの大きな水たまりの向こうの大陸に行きたい」のような夢を抱いていたとしたら、なんだかつい微笑んでしまいます。自分なりの明確な目標を持って日々を暮らすとき、それはとてもワクワクする充実した時間だったのではないでしょうか。

グロウスゾーンでは、人はとても自由です。

「自分は何のためにこれをやっているのか」という目的をしっかりと認識し、失敗やリスクを恐れず、自分の限界に果敢にチャレンジする力があります。少し難しい課題にも積極的に踏み出し、さらなる学びと成長の機会を自ら作り出していきます。

組織で言うならば、上から与えられた目標をこなすだけではありません。「こんなチームにしたい」「こんなことを実現したい」といった自分なりのビジョンを掲げ、その実現に向けて挑み続ける主体性も育まれていることでしょう。

コンフォートゾーンを出るかどうかで何が変わるのか?

他者の学びや成長のサポートをしている私のコーチとしての性質上、つい「コンフォートゾーンを出ようぜ!」みたいなノリになっちゃうのですが、じゃあ「コンフォートゾーンは出るべきなのか?」という問いについては「場合による」と思ってます。

特に今メンタルが落ちている状態の人にとっては、無理にコンフォートゾーンを出ようとするとかえって苦しくなっちゃうこともあるんじゃないかなと。

ただ「このヒドイ咳の原因は、洞窟の中に生えてるキノコだった」みたいなケースはあるかなと思うんです。つまり今いる環境が、自分の状態にかなりの負の影響を与えている場合。そういう時には「洞窟を出て冒険!」みたいなことにチャレンジしないまでも、「他の洞窟を探す」ことが助けになることもあるかもしれないですね。

で、ここからは心身ともに健康だけど「前ほど仕事にやりがいを感じられない」「最近ちょっと飽きを感じている」みたいな方にお話ししたいのですが、コンフォートゾーンを出るかどうかって、けっこう大きな違いが日常に生まれるんじゃないかと感じています。

創造性のスイッチ、新たなチャンスとの出会い、成長と学び。今の枠から出ることで得られるものはとても多いので、別記事でまとめています。もっと深めてみたい方は、こちらもどうぞ。

コンフォートゾーンを出るかどうかは、私たちにどんな影響を及ぼすのか

コンフォートゾーンを出るかどうかは、私たちにどんな影響を及ぼすのか

コンフォートゾーンを出るとき助けになるもの

成長のプロセスにおいて、私たちの多くが最もつまづきやすいのは、「恐れのゾーン」を抜ける最初の一歩でしょう。小中学校の進学や社会人への移行など、これまでの変化は多くが「外的な要因」によってもたらされたものでした。つまり「コンフォートゾーンを出る」以外の選択肢は無かったわけです。

一方、大人になってからの挑戦——たとえば転職や起業など——は、コンフォートゾーンを「出るか出ないか」を自分で選べます。選択の自由があり、主体性を求められるからこそ、行動に移すのが難しく感じるのかもしれません。

それでも「成長のために一歩踏み出したい」と思うなら、次の3つのヒントを参考にしてみてください。

- 「とても小さな変化を設定する」

チャレンジしようとしていることが大きければ大きいほど、私たちはより大きな恐れを感じます。夢や目標を細かくして、小さなマイルストーンを設定しましょう。進んでいる実感を得やすくなり、小さな成功体験を繰り返すことで自信にも繋がります。 - 「誰と一緒にいるかを選ぶ」

変化を避ける人に囲まれていると、自分が「異質」に感じられ、最初の一歩を踏み出すのはとても勇気がいるはずです。挑戦や成長を楽しんでいる人と、繋がる時間を持つようにしましょう。モチベーションが保ちやすくなり、諦めそうになっても「仲間」の存在が自分を奮い立たせてくれます。 - 「他者のサポートを得る」

第三者の視点は、自分では気づけない盲点を照らしてくれます。また自分との約束は守れなくても、人との約束なら原動力になるという人も多いのでは。自分のニーズに合わせて、専門家も含めたサポートを得ることは、前進するための有効な術のひとつとなるでしょう。

ちなみに「コーチング」は、このコンフォートゾーンを少しずつ広げて、成長していくのをサポートしてくれる心強い手段です。次のパートでは、「コーチングって実際どんなふうに役立つの?」というところを、もう少しわかりやすく紹介していきますね。

コンフォートゾーンとコーチングの関係性

転職や起業など目に見える変化(外側のコンフォートゾーンの突破)のサポートのイメージが強いコーチングですが、実は「内面的なコンフォートゾーンの書き換え」こそが、コーチングの醍醐味。例えば「他人にどう思われるか気にしすぎる」「人に頼るのが苦手」「完璧主義」な自分から脱却出来たら、あなたの人生にどんな変化が起こると思いますか?

こういった思考から行動へと繋がるパターンを変えることは、目には見えにくいものの、「生き方の自由度」が爆発的に広がります。コーチとの対話ではこういった「無意識に繰り返されるパターン」にも光を当て、今のあなたにふさわしい形へと変えていくプロセスを共に歩みます。

また少し逆説的に聞こえるかもしれませんが、「コンフォートゾーン=悪」ではありません。新たな挑戦をするとき、それは安心したり、充電したり、創造性を育てるための「基地」にもなり得ます。「留まる or 出る」の話よりも、自由に出入りできる自分になることのほうが大切なのですね。

コーチと定期的に話す空間自体がその「基地」にもなり得るでしょうし、コーチング以外の場所で本当に心地よいと感じられる「基地」を増やしていくことも、成長のプロセスのひとつです。コーチはそんな自己成長の旅の中で、あなたが自分自身の力を思い出し、新たな視点や可能性に火を灯すのを支える、お供のような存在なのです。

「ストレングスファインダー」は、コーチングや人材育成で活用される“才能の地図”のようなツール。才能を「無意識の思考・感情・行動のパターン」と定義しているため、自分のコンフォートゾーンを客観的に捉える手がかりにもなります。「いつもの自分」は、変化を妨げることもあれば助けることもあります。自分という旅人のクセと強みを知ることで、成長の旅はもっとしなやかで自由なものになっていくでしょう。

「ストレングスファインダー」について

「ストレングスファインダー」について

コーチングって何?【2025年最新版】

コーチングって何?【2025年最新版】

コンフォートゾーンを出て、人生という冒険を始めよう

幼い頃、兄の横でいつもファイナルファンタジーやドラクエなど、RPGゲームをプレイしているのを見るのがとても好きでした。最初は生まれ育った故郷の村しか映っていない世界地図。周りは未知の場所だらけだったのが、少しずつ行ける場所が増えて、霧が晴れるように全容が見えてくるんですよね。

その旅には、喜びや達成感だけでなく、戸惑いや傷つく瞬間もあったはず。それでも前に進み続けるうちに、自分がどんどん強くなって、見える世界もどんどん広がっていく。コンフォートゾーンを出るということは、そんな旅の繰り返しなのではないでしょうか。

「人は人生という冒険の旅をするために生まれてきた。」

私は、そう信じています。

不安もワクワクも、全部まるごと抱えて。

この一度きりの旅を、思いっきり味わって生きていきたいですね。

ーLife begins at the end of your comfort zone.

人生はコンフォートゾーンの終わりから始まる。(Neale Donald Walsch)

大原亜希

ICF認定PCCコーチ

強みや価値観をヒントに、ビジネスパーソンやクリエイターの「自分らしく働く&生きる」をサポート。大人の自由研究のように、正解のない問いを一緒に探求する対話をしています。

「やりたいことが分からない問題」はIkigaiチャートで説明できるかもしれない

「やりたいことが分からない問題」はIkigaiチャートで説明できるかもしれない

「自信」の正体

「自信」の正体